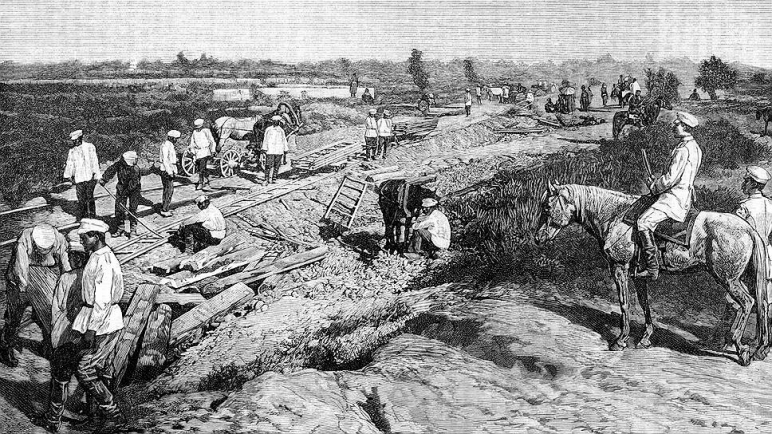

Россия и Запад: из кого состоял класс предпринимателей в XVIII веке

Российский и советский историк, педагог, академик АН СССР Евгений Викторович Тарле в своем труде от 1918 года «Запад и Россия. Статьи и документы из истории XVIII - XX вв.» высказал следующее мнение: «Иностранцы-современники, по-видимому, ясно видели то, о чем забыло потомство: что Россию нет никаких оснований считать страною в промышленном отношении отсталой от большинства других стран европейского континента в XVIII столетии. <…> По мнению иностранных наблюдателей, фабрики и заводы к концу екатерининского царствования отнюдь не были тепличными растениями, и обрабатывающая промышленность достигла такого развития, что если и не составляла сколько-нибудь существенной статьи русского вывоза, то, во всяком случае, делала Россию, по смыслу неоднократных утверждений самих иностранцев, страною в общем экономически не зависимою от соседей».

Этот конечный результат вполне соответствует и самому ходу всего процесса развития промышленности в течение XVIII столетия. Можно найти полный параллелизм между Россией и Западом, точнее, между Австрией, Пруссией и прочими германскими государствами, с одной стороны, и Россией — с другой. И тут и там одни и те же цели, преследуемые государством при создании новой крупной промышленности, и тут и там те же меры, применяемые им для осуществления этих целей.

Повсеместно предпринимателями этой эпохи были государи, дворяне, представители торгового капитала и иностранцы.

Западные короли, герцоги и князья учреждали казенные предприятия, в особенности горные заводы (в Пруссии, например, в области Рура, в Верхней Силезии), верфи, стеклянные и фарфоровые заводы. Эти же виды предприятий находились и у нас в руках казны и либо эксплуатировались ею за собственный счет, либо отдавались «содержателям» на известный срок, после чего вновь возвращались в казну. Предприятия в других сферах промышленности также иногда по нескольку раз переходили от казны к частным лицам и обратно.

Вот небольшой пример. По указу Петра I в период с 1704 по 1708 году в Москве был построен первый в России казенный бумажный завод. Возглавлял строительство мастер немецкого происхождения Иоганн Барфус, который затем стал управляющим производства. Строительство требовало больших затрат, которые не окупались в процессе производства. Тогда к заводу были приписаны крестьяне сельца Богородское. Но крестьянский труд не спас положения – крестьяне ничего не получали за работу, поэтому и работали плохо. В 1711 году по решению Сената завод был отдан «на откуп бумажному мастеру Барфусу из оброку по 300 руб. на год». А на работу стали набирать вольнонаемных рабочих. Несмотря на то, что дальнейшая судьба предприятия складывалась очень благополучно, новый хозяин спустя четыре года отказался платить аренду, сославшись на убытки. За неплатеж откупных денег в 1720 году завод опять пришлось взять в казну. В 1722 году по Указу Петра I фабрику передали в собственность московскому купцу Василию Матвеевичу Короткому. Очень быстро новый хозяин смог значительно увеличить эффективность работы завода, выпуская недорогую и качественную продукцию. Что было отмечено самим Петром I, который разрешил Короткому ставить филиграни в виде государственной символики — всадника, поражающего змия, и его инициалов. Следующей владелицей фабрики стала дворянка Пульхерия Васильева, но у нее производство не заладилось. И на рубеже 18-19 веков завод вновь перешел в казну государеву. Надо сказать, что подобным же образом и при Фридрихе Великом частные предприятия, остановившие свою деятельность, нередко брались в казну во избежание полного прекращения их.

Даже на этом примере видно, что в качестве предпринимателей в России мы находим как дворян, так и купцов.

Подобное наблюдалось и в Европе того времени. Дворяне как во Франции, так и в Австрии и Пруссии учреждают разнообразные предприятия. Владея обширными лесами и водами, они эксплуатируют рудники в связи с железными заводами, устраивают стеклянные заводы, мукомольные и бумажные водяные мельницы. Имея стада овец, нередко пользуясь крепостным трудом, занимаются выделкой шерстяных материй и т.д. Наряду с ними появляются торговцы, в особенности в области текстильной промышленности, где они прежде торговали сырьем или готовыми изделиями, а теперь становятся скупщиками производимого кустарями товара, продолжая снабжать кустарей необходимым материалом. Но постепенно бывшие торговцы проникают и в железоделательную, и прочие производительные отрасли.

В России ситуация аналогичная. Так при Петре мы встречаем в роли предпринимателей представителей дворянства графа Апраксина, графа Толстого, Веневитиновых и др. Да и бояре еще в XVII столетии в своих вотчинах занимались разработкой руды, производством поташа. При Елизавете Петровне горные предприятия, как и многие другие, сосредоточивались в руках графа Шувалова. С другой стороны, во второй половине XVII века уже большую роль играл в промышленности и купеческий класс. Например, в Костромском крае, отличавшемся своим промышленным развитием, начиная с 60-х годов, возникает ряд крупных предприятий в области полотняного производства. И как отметил в своей работе Евгений Федорович Дюбюк, среди их владельцев «дворяне так же редки, как белые вороны. <…> Не деревня и не дворяне, а город и городское купечество создали в XVIII ст. крупную полотняную промышленность». «Из костромских промышленников времен Екатерины один только Воронцов был дворянином; все остальные, все эти Углечаниновы, Стригалевы, Волковы, Дурыгины, весь цвет костромских предпринимателей и все рядовые промышленники вышли из рядов городского купечества». Их имена были хорошо знакомы не только Москве и Петербургу, но и за границей. «<…> Цветущее состояние полотняной фабричной промышленности в конце XVIII века не могло, разумеется, не отразиться известным образом и на строе тогдашней городской жизни, на его внешнем облике, на его внутреннем укладе. Полотняные фабриканты, городское купечество и мещанство, торговавшие пряжей, богатеют на этом деле, умножая старые, создавая новые состояния и капиталы. Промышленная и торговая жизнь начинает бить ключом, внося струю оживления в захолустья глубокой провинции, каким была Кострома и ее уездные города».

Наконец, четвертую группу предпринимателей составляли повсюду иностранцы. Для Западной Европы, как правило, специально выделяют «еретиков» и евреев. Но первые в виде представителей гонимых протестантских сект имели значение лишь для некоторых стран (гугеноты во Франции, квакеры в Англии), евреи-предприниматели сыграли большую роль в Пруссии, в Польше, но в России в то время их не было.

Что касается России, иностранцев мы находим уже в XVII веке, когда почти все новые предприятия создавались ими.

При Петре I наиболее известен Тамес Иван Павлович, обрусевший англичанин. В 1706 году вышел Указ Петра о заведении полотняного завода «для делания голландских полотен и скатертей и салфеток». В Амстердаме были наняты мастера, которые привезли с собой два полотняных и один салфеточный стан со всем необходимым для их работы. Казенная полотняная мануфактура в Москве начала работать в 1707 году. Ее производства были размещены в разных частях города. Однако качество полотна оставалось плохим, к тому же в России вырабатывали только узкие полотна. К 1718 году предприятие стало убыточным, и было передано в частные руки. А в Указе Петра I о передаче мануфактуры говорилось: «Производить в Москве полотняную мануфактуру компанейским коштом». В эту «компанию» вошли Иван Павлович Тамес, ярославский купец Максим Семёнович Затрапезнов с сыновьями Иваном и Дмитрием и Иван Афанасьевич Михляев. В 1722 году Тамес и Затрапезнов создали мануфактуру в Ярославле (Ярославская Большая мануфактура). Тамес получил для своих фабрик также шуйское село Кохму с деревнями, в которых числился 641 крестьянский двор. Крестьяне были обязаны доставлять на мануфактуру льняную пряжу, что дало толчок к большему распространению полотняного производства в окрестностях города Шуи и села Иванова. Согласно воспоминаниям географа и краеведа Петра Ивановича Рычкова (1712-1777), «господин Тамес был муж великого сведения не только в коммерции, но и в других делах, и за его разум и многие полезные проекты к заведению и распространению в России разных мануфактур находился в особливой милости у государя императора Петра Великого». С 1725 году Тамес стал единоличным владельцем значительно выросшей московской полотняной фабрики. Она тогда считалась самой крупной в Москве. В 1720 году на ней числился 841 рабочий и имелось 443 стана, располагавшихся в разных местах города. Так, ткацкое ее отделение, контора и склад помещались в бывшей городской усадьбе Лопухиных, а прядильное отделение находилось в Хамовниках. После смерти Тамеса в 1729 году фабрикой стал управлять его сын Иван.

В правление Анны Иоанновны, ближайшей преемницы Петра I, можно вспомнить о пресловутом генералберг-директоре бароне Шемберге. Запросы его были очень велики. Кроме казенных горных заводов на Урале и субсидий он хотел получить земли в Лапландии и на побережье Белого моря для организации новых заводов. Также он просил приписать к заводам крестьян в количестве, нужном для начала дела, а сверх того. Причем заводы просил освободить на все времена от податей, налогов и пошлин. Также просил запретить его рабочим самостоятельное приобретение для себя вина, табака, пива — ибо он желает не только развивать российскую промышленность, но держать рабочих в высоконравственном поведении. Указом самой императрицы барону Шембергу и герцогу Бирону были предоставлены огромные привилегии с субсидией в 50 тысяч рублей. Правда все-таки восторжествовала. И в 1742 году, уже при Елизавете Петровне, все заводы у Шемберга отобрали, а его самого взяли «под караул». Однако вскоре один из компаньонов Шемберга сумел задобрить взятками сановных чиновников и Шемберга освободили. Результаты "заботы" Шемберга о российской промышленности впечатляют. Долг его компании казне составил, по одним подсчетам, 308 тысяч рублей, по другим - 372 тысячи Большую часть этих денег Шемберг сумел переправить за границу, куда сбежал и сам.

Но в российской экономической истории есть и положительные примеры сотрудничества с иностранными предпринимателями. Здесь и сахарный завод англичан Мея и Стефенса (с 1751 г.), в конце XVIII века он и еще другой сахарный завод принадлежали наследникам англичанина Каванахта; здесь и канатный завод англичанина Гарднера (в 1755 г.), и фабрика крахмала, пудры и синего камня Грезена и Порланда (с 1790 г.). Набойка производится у иностранца Кисселя и у другого иноземца Андреаса Тома. Одним из первых кожевенных предприятий в Петербурге является завод иностранца Христофора Рихтера в 30-х или 40-х годах XVIII ст. В конце XVIII ст. имелась ситцевая и выбойчатая фабрика голландца Браувера, устроенная в 1770 г. Шейдеманом, и другая ситцевая фабрика Миллера, заведенная в 1771 г. Производством шоколада занимается турок Цакория, инициаторами шелковой промышленности были армяне Мануйлов и Хахвердов.

Источники:

1.Полное Собрание Законов Российской Империи : Собрание первое : С 1649 по 12 декабря 1825 года. - СПб. : Тип. 2-го Отд-ния Собств. Е.И.В. Канцелярии, 1830.

2. Кулишер Иосиф Михайлович. Очерк истории русской промышленности. Петроград: Тип. К.-О. Петрогубпрофсовета, 1922.

3. Дюбюк Е. Ф. Полотняная промышленность Костромского края во второй половине XVIII и первой половине XIX века. – Кострома: 2-я Гос. (Советская) типо-лит., 1921

4. Власов И. И. Полотняной фабрики директор Иван Тамес: историко-бытовой очерк. - Иваново-Вознесенск : [б. и.], 1928

5. Аверьянов К.А. История московских районов: энциклопедия. - М.: Астрель, АСТ, 2005

Ссылка на картинку к статье: http://www.art-spb.info/community/blog/?action=show&id=211

Статья также размещена в Яндекс.Дзене: https://zen.yandex.ru/media/id/5e68cd419e1c584ed15f1bd0/rossiia-i-zapad-iz-kogo-sostoial-klass-predprinimatelei-v-xviii-veke-5ea2b91e52a69a0a1e733a8f