Трудный путь векселя в российской коммерции

Вексель, столь важный для распространения «коммерции» институт, пробивал себе дорогу в России весьма медленно. И хотя упоминание о них встречаются уже в XVII веке, но речь идет об иностранных векселях.

В боярском приговоре от 31 августа 1697 года их запрещается принимать в таможне. Вот его название - "О неприеме в таможню переводных писем на получение пошлины с явленных товаров, о недержании переводной книги и о недаче дальних сроков в уплате пошлины"

Еще один документ XVII века о ценных бумагах от 29 августа 1698 года - наказ гостю Сергею Лабазному "О сборе в Московской большой Таможне пошлин". Слово "вексель" в государственных документах XVII века не употребляются, но в них мы встречаем некоторые положения о переводных письмах, а именно - наложен запрет на их обращение. Так в Наказе сказано : "А которые торговые люди пошлинные деньги с товаров своих сами платить не станут, а учнут переводить на иных торговых и всяких чинов людей для чего нибудь, и Гостю Сергею Лобазному и товарищам его пошлинных денег отнюдь ни на кого ни для чего не переводить, и переводной книги не держать, и ни каких переводных писем ни у кого торговых людей, в Таможню не принимать и сроков больших сверх вышеписаннаго указу никому в пошлинах не давать <...> а буде Голова Гость Сергей Лобазной с товарищи учнут переводную книгу держать и переводные письма принимать и пошлинныя деньги, вместо торговых людей, с чьих товаров взять довелось, в переводе на сторонних людей учнут писать, а про то в приказе Большия Казны будет ведомо: и им Гостю Сергею Лобазному с товарищи от Великого Государя быть в опале, а переводныя пошлинныя деньги мимо тех людей, на кого в переводе написаны, доправлены будут на них без пощады" "

Безусловно, сам факт запрета говорит, что переводные письма (по сути-то переводные векселя) обращались на территории России уже в XVII веке. В начале XVIII веке в императорских указах уже встречаем само слово "вексель".

Так о составленных в России векселях идет речь в указе Петра I от 7 сентября 1710 года коменданту Князю Гагарину - "О непосылке родителям векселей детям их, обучающимся в иностранных землях, прямо от себя и о препровождении оных векселей чрез Адмиралтейские приказы". В нем говорится: " Понеже уведомились Мы, что к посланным за море в науку вашей братьи детям, которые с Князь Иваном Львовым, переводят отцы их и братья и прочие свойственники для довольства им вексели чрез иноземцев на великое число денег, мимо Адмиралтейского приказа, от чего они там живут в воле и гуляют, а ученья принимают мало. Того для объяви указ под великим штрафом всем тем Господам, чьи там дети есть и кто переводит на довольство им деньги, дабы никто не имел дерзновения переводить туда векселей собою, мимо Адмиралтейского приказа; также и иноземцам запретить, дабы никто в такие векселя не вступал, не объявя в Адмиралтейском приказе; а кто дерзнет мимо того приказа: и на таких взяты будут штрафы".

В 1712 году 29 сентября последовал Сенатский Указ - О переводе в Гамбург на вексель денег из поступивших в казну пошлин с товаров в городе Архангельске. В заключении Указа читаем: "<...> а буде и от города Архангельскаго мочно вексели перевести надежно, то им другие такиеже , какие к Москве посланы будут, вексели взяв послать от себя каким путем возможно, прямо за море для скорости времени, и что оных и каким образом послано будет, о том писать им к Великому Государю к Москве чрез нарочныя почты"

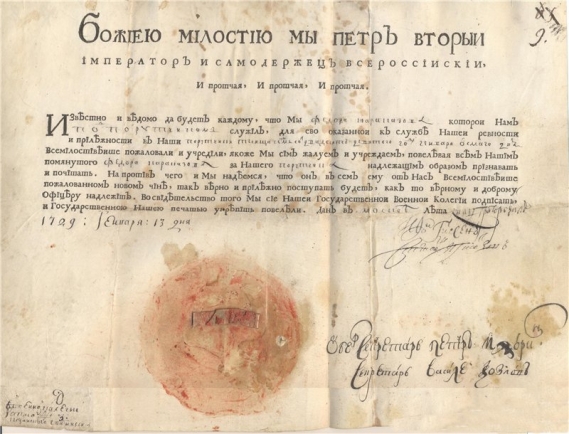

До выхода первого Вексельного Указа в 1729 году в России не было ни одного документа, регулирующего вексельное обращение. Но Указ Сенатский следствие Именного , состоявшийся в Верховном Тайном Совете, времен царствование Петра II от 4 июля 1727 года, однако, свидетельствует о том, что векселя уже имели широкое обращение. Указ предусматривал ответственность за просрочку платежей по векселям. Указ имел следующее название - " Об отпуске содержащихся в Москве и у города Архангельского чужестранных купцов для их выправок в Санкт-Петербурге в Доимочную Канцелярию, о взыскании просрочки по векселям по шести процентов на год, и о таможенном суде по словесным прошениям, а не челобитным". В нем говорится: " <...> Которые купецкие люди по договорам, по кабалам и по векселям и своеручным письмам не отдают и за сроком продержат, о взятии с тех на год по 6 процентов со 100, и о прочем, как в том доношении по тем двум пунктам определено, чинить по тому той Комисии определению; и для того с помянутого доношения при том указе сообщена копия, и о том в ту Комисию для ведома указ из Верховного Тайного Совета послан."

Таким образом, вексельное обращение, существовало еще до издания Вексельного устава 1729 года. Этот факт признается и в предисловии к последнему. В нем говорится, что в России «хотя перевод денег из казны и у партикулярных людей чрез векселя есть, однако ж не в таком действии и почтении, как в прочих Европейских владениях, потому что до ныне не было особливаго вексельнаго права". И по этой причине деньги возили, отмечается в Уставе «более натурою», «в коих провозах» излишние расходы и опасности получаются, «и самым делом в пути от воров и разбойников грабительства и убийства чинятся». Поэтому-то "для пользы и лучшего распорядку в купечестве" сочинен и выдан Вексельный Устав "<...> ради того, что в европейских областях вымышлено , вместо перевозу денег из города в город, а особо из одного владения в другое, деньги переводить через письма, названные векселями, которые от одного к другому даются, или посылаются; и так действительны есть, что почитаются наипаче заимного письма, и приемлются так, как наличные деньги; а за неплатеж штрафуются многими пред займом излишними процентами, ибо из того пользы происходят следующие: 1) От перевозу деньгами расходу освобождаются; 2) Опасности путевой нет; 3) Торгующие векселями прибытки получают; 4) Сами владеющие государи в публичных своих негоцияциях из того видят пользу и способность, когда понадобятся в чужих краях деньги, то через вексели получают; 5) Генерально усмотрено, что сей наилучший способ есть, дабы из государства серебра и золота не вывозили, также всему регулярному купечеству без векселей обойтись не можно"

То есть, на конец-то, выгода пользования векселями усматривалась как в том, что нет лишних расходы, так и в том, что повышается безопасность и, самое главное и полезное для государства - прекращается вывоз из страны серебра и золота.

Первый Вексельный устав был утвержден Комиссией о коммерции при Коммерц-коллегии и подписан императором Петром II. Он составлен по немецкому образцу и даже напечатан одновременно по-русски и по-немецки. Устав содержит все характерные особенности европейского вексельного права того времени. Векселя оформлялись на обыкновенной бумаге по установленной форме.

Устав этот имел в виду только купцов и казну. Глава I носит название "О настоящих купеческих векселях", глава II — "О векселях на казенные деньги". В уставе. однако, написано: "Понеже сей вексельной устав хотя для купеческих векселей есть, однако ж когда кто из воинских, статских, духовных или иных чинов сам себя привяжет с купечеством в переводе денег векселями» и т.д.

Итак, согласно уставу векселя могут брать только купцы или разночинцы у купцов и то только для перевода денег в другие места, во всех же прочих случаях разночинцы обязаны пользоваться купчими крепостями. Так же и дворяне не могли между собой обязываться векселями. Речь, следовательно, идет все же о сделках лиц других сословий, заключаемых ими с купцами, о выдаваемых последними векселях.

Итак, в 1729 году первый Вексельный устав наконец-то открыл дорогу векселю на просторах российской коммерции.

Источники:

1.Полное Собрание Законов Российской Империи : Собрание первое : С 1649 по 12 декабря 1825 года. - СПб. : Тип. 2-го Отд-ния Собств. Е.И.В. Канцелярии, 1830.

2. Кулишер Иосиф Михайлови. История русской торговли. - Петербург: Тип. Коминтерна, 1923.

Ссылки на картинки к статье:

Статья также размещена в Яндекс.Дзен: