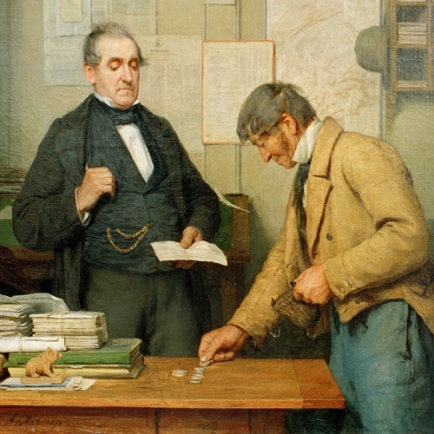

"О богатении" - так думал Прохоров Тимофей Васильевич

Тимофей Васильевич (1797-1854) — представитель второго поколения Прохоровых — владельцев Трёхгорной мануфактуры. То была благочестивая и богобоязненная православная семья, очень успешная в своей предпринимательской деятельности.

Один из самых острых вопросов, которые ставит христианское учение, если речь идет об успешной хозяйственной деятельности предпринимателя – это вопрос отношения к богатству. И ответ на него все по духу, а не по званию, православные купцы и промышленники давали согласно святоотеческому учению. "Живите не для богатства, а для Бога, не в пышности, а в смирении; всех и, кольме паче, брат брата любите." - так завещал своим сыновьям основатель Трехгорной мануфактуры Прохоров Василий Иванович своим сыновьям. И они этот наказ отца свято выполняли. Старший сын, Тимофей Васильевич, помимо успешной предпринимательской деятельности посвящал себя литературному поприщу. Его перу принадлежат два глубоких по содержанию, запитанных от православной основы произведения – "О богатении" и "О бедности". Основная мысль – "богатство - не ради богатства», а ради ближнего. Главная награда для творящего дела благотворительности – мысль от сознания, что «живешь в Боге."

Средний сын, Константин Васильевич, всегда и во всем считал идеалом человеческой жизни – жизнь Филарета Милостивого. На свою предпринимательскую деятельность, связанную с делами фабрики, он смотрел как на некое послушание, данное ему свыше.

Вот краткая выдержка из сочинения Тимофея Васильевича "О богатении".

"<...> А. Человеку нужно стремиться к тому, чтобы иметь лишь необходимое в жизни; раз это достигнуто, то оно может быть и увеличено, но увеличено не с целью наживы, - богатство ради богатства, - а ради упрочения нажитого и ради ближнего. Благотворительность совершенно необходима человеку, но она должна быть непременно целесообразна, серьезна. Нужно знать, кому дать, сколько нужно дать. В виду этого необходимо посещать жилища бедных, помогать каждому, в чем он нуждается: работой, советом, деньгами, лекарствами, больницей и пр. и пр. Наградою делающему добро человеку должно служить нравственное удовлетворение от сознания, что он живет "в Бога".

Б. Богатство часто приобретается ради тщеславия, пышности, сластолюбия и пр. Это нехорошее, вредное богатство: оно ведет к гибели души. Богатство то хорошо, когда человек, приобретая его, сам совершенствуется нравственно, духовно; когда он делится с другими и приходит им на помощь. Богатство необходимо должно встречаться в жизни; оно не должно пугать человека, лишь бы он не забыл Бога и заповедей Его. При этих условиях богатство неоценимо, полезно. Примером того, что богатство не вредит, служат народы, у которых при изобилии средств редки пороки. Не будь богатства, не было бы ни открытий, ни усовершенствований в различных отраслях знаний, особенно промышленных. Без средств, без труда, энергии не может пойти никакое промышленное предприятие: богатство – его рычаг. Нужды нет, что иногда отец передает большие средства сыну, сын еще более увеличивает их, как бывает в коммерческом быту. Это богатство хорошо: оно плодотворно; лишь только не надо забывать заветов религии, жить хорошей нравственной жизнью. Если богатство приобретено трудом, то при потери его, оно сохранит от гибели человека: он станет вновь трудиться и еще может приобрести больше, чем у него было, он живет «в Боге» Если же богатство случайно досталось человеку, то такой человек часто не думает ни о чем, кроме своей похоти, и такой человек при потере богатства погибает. Вообще честное богатение, даже коммерсантов или банкиров, полезно, если наживающий живет по Божьему. <...>"

Обобщить ответ на вопрос об отношении к богатству русского человека можно словами Павла Бурышкина, предпринимателя и благотворителя. Он знал из самого сердца торгово-промышленной среды о чем говорил: " Самое отношение предпринимателя к своему делу было несколько иным, чем теперь на Западе, или в Америке. На свою деятельность смотрели не только или не столько, как на источник наживы, а как на выполнение задачи, своего рода миссию, возложенную Богом или судьбою. Про богатство говорили, что Бог его дал в пользование и потребует по нему отчета, что выражалось отчасти и в том, что именно в купеческой среде необычайно были развиты и благотворительность, и коллекционерство, на которые смотрели, как на выполнение какого-то свыше назначенного долга." Свои мемуары Павел Афанасьевич писал в Париже, покинув родину после разгрома Колчака. В Омском правительстве он занимал должность министра финансов.

Источники:

1. Материалы к истории Прохоровской Трехгорной мануфактуры и торгово-промышленной деятельности семьи Прохоровых. Годы 1799 - 1915. М., б.г.

2. Бурышкин П.А. Москва купеческая. - М.: Современник, 1991.

Фото: zhurnal.lib.ru